二都に紡がれる采女春姫の供養祭 – 福島・奈良

2017年4月1日土曜日に当イナバナ.コムは始まりました。以来7年余、さしたる進歩もなければ大した成果もなく、それでも閉鎖にも至らずボチボチと息を繋いでいます・・。 これもひとえに訪問していただいている皆様のお陰にほかな

茶であり咳であり棘であるもの(後)各地

年ごとに募ってゆく 老いの衰えというものは中々に厄介・・というか虚しいものでもあります。足腰は弱り耳も目も遠くなってくる。持久力は下がり血圧だの消化だの体の基本的な部分にまであれこれ不具合が生じてくる。若い頃はこんなこと

どろぼう橋伝承から見る江戸期の面影(後)

前回より重ねて川越大師 喜多院 に残る伝承から 「どろぼう橋」を渡って寺の敷地に逃げ込んだ盗賊は追手の捕り方からは逃れたものの、それでも境内の寺男たちに取り押さえられました。 しかし、寺側は罪にまみれた男を奉行所に引き渡

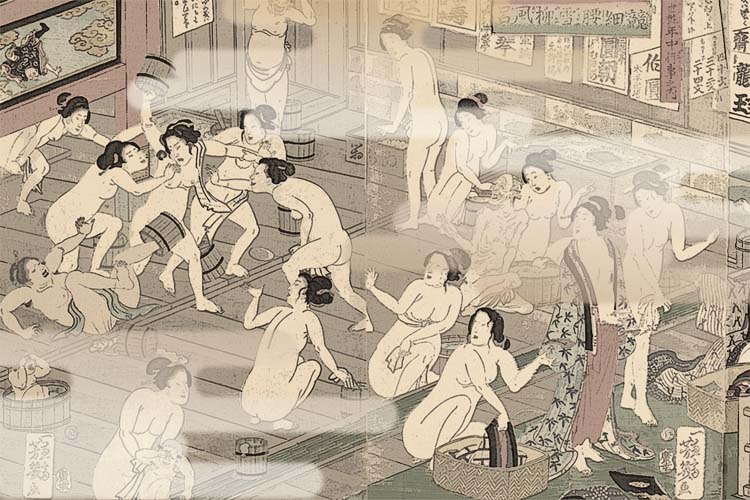

身を清めるも功徳の世を作るも裏表

前回 子供の頃の親の仕事について少し触れました。当時のことなので、銭湯はどこの町にでも必ず一軒や二軒はある極ありふれたものではありましたが、私たちの居た銭湯はそれなりに大きな施設であったように思います。 日が暮れにもなる

為兼の時代 寺泊の君と萱草の花 – 新潟県

本年1月から放送中のNHK大河ドラマ「光る君へ」、世界最古の私的長編小説 平安女性の手による作品。あまつさえ形式的な構成から大きく脱却した “日常の風景+リアリティ優先” な作風は、その時代にあっ

愛された歌人は今日も伊良湖に佇む – 愛知県

伝えられるところ・・。 イナバナ.コムで時折ご案内する民話や故事伝承、また人物伝や歴史物語の一端に、よく付記させていただく言葉が “史実はともあれ” “史実はさておき”というもの。 い

空に届く青海の真魚 そして父と子 – 後

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ※ 本日(2月15日24時)で「お年玉付アンケート2024」受け付け終了となっています。よろしければご参加ください。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー さてさて、

空に届く青海の真魚 そして父と子 – 前

〜 山のあなたの空遠く “幸(さいわい)” 住むと人のいふ・・〜 と詩ったのはドイツの詩人カール・ブッセ。 訳[ 山の向こう、ずっと遠い空の彼方まで行けば そこに幸福があるはずと誰かが言っていたけ

その夜は外出禁止!伊豆の島々 – 東京都

「よって其の方らに遠島申し付ける !!」 テレビ時代劇など お白洲・お裁きの場で見られるお奉行様の判決言い渡し。遠山の金さん や 大岡越前なんて昭和時代の番組が思い出されますね。 とはいっても、あくまでも現代ドラマの上で

その夜は外出禁止!伊豆大島編 – 東京都

1971年といいますから大阪万博の翌年、昭和46年のこと・・。 毎日新聞 7月17日版に掲載された とても奇妙な記事がありました。この年の4月、ニュージーランド沖合で操業していたマグロ延縄漁船 “第28金比羅