暑さも本格的になってきましたね。陽射しも路面の照り返しもジリジリ・・かと思ったらいきなりの線状降水帯・大雨で大きな水災害とか・・、何かと心身ともに疲労を抱え込みやすい季節、体調維持、天候の先読みなどにご留意ください。

現代のように極端な天候の変化・影響など 無かった(のではないかと思われる)往古の時代。しかし それでも暮らしが安全だったわけでは当然ありません。インフラなど概念そのものが ほぼ存在せず、道路も橋も人の動きに合わせて、半ば自然に出来た些末なものしかなかったのですから。

それでも一部の人々は、旺盛な体力と確固たる意志をもって諸国巡歴の道を歩んだのです。

徳一(とくいつ)上人また徳一大師と呼ばれる僧、前回 “やや知名度に足らぬところが・・” などと失礼を申しましたが。 確かにその実情を裏付ける資料も少なく、他の書物から読み取る姿しか得られないというところが、それを後押ししているのかもしれません。 最澄や空海と異なり、生地や生没年の推測さえ定かでないのです。

年少にして入門 “奈良仏教” の一角を成す “法相宗” において修養を積み、程なくその才覚を顕にしますが、中央の喧騒を厭い やがて理想の教地を求めて都を離れたと伝わり・・。はるばる大和国(奈良県)から東国に出向し、当時の会津(福島県)に居を据えたようで。

前編で語り継がれる民話にも登場しましたが、この話は常陸国(茨城県)八郷に伝わるものとされ、東北・北関東一帯にかけてを活動の拠点とした故の伝承となったのでしょう。

会津磐梯山の麓(現在の磐梯町八幡)に磐梯明神を守護神、薬師如来坐像を本尊として「慧日寺(えにちじ)」を開創。自らの信条をもって布教を尽くし、それはやがて “会津仏教” の興隆へとつながっていきます。

先にも触れましたが 布教と言いましても、只、神が仏がと論ずるだけで衆生の信頼は中々得られないもの。教育に、生薬治療に、土木治水に才を施し資することで、民は畏敬の念を抱き説法にも耳を傾けます。 ”学” のみでは功成らず、何事も行動とともにといったところでしょうか。

さて、前編最後で徳一法師を “論戦を挑んだ切り込み隊長” などと書きましたが・・、ま、そこは坊様のすること。切った張ったの話でないことはもちろん、実際に顔を突き合わせて喧々諤々言い合ったわけでもありません。

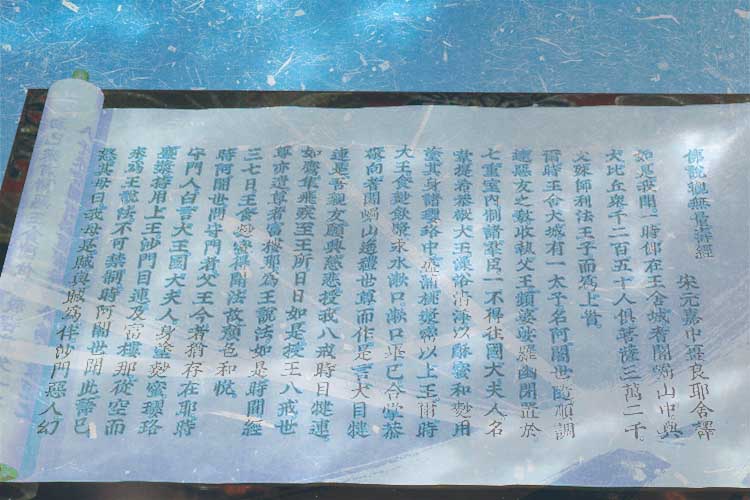

では どういうことかというと、これは 当時 比叡山延暦寺にあって隆盛しつつあった “天台宗” の開祖 “最澄” に対し、「仏性抄」という意見書 / 著作” を 徳一が著したことにあります。 これに対して最澄は「照権実鏡」という著書で返し、徳一 vs 最澄の宗論が始まりました。

後に「三一権実諍論(さんいちごんじつのそうろん)」と呼ばれる この宗論は約4年に渡って、双方、数多の著書による応酬が繰り広げられ、明確な決着を見ないまま 最澄入滅をもって打ち切られました。 ある意味、徳一の食い下がり勝ちと言えるかもしれません。

内容的には、特殊性の高さ故 一般衆生にはやや遠く難解なものですが・・、要するに宗教論的意見・批判であり、どちらの教理・信条の方が、より法華経の真髄に沿っているかという論争と言えましょうか・・。 まぁ一般人からは大体 “どちらでもいい” 話ではありますがねw。

天台宗の開祖にして高僧たる最澄が、遠国における批判書に過敏に反応するなど “らしくない” 感じが否めませんが、徳一の名声・信望は当時 既に高まっており、最澄としてもそれを認めていただけに一笑に付しておくだけでは済まされなかったのかもしれません。 天台宗の本懐である法華経において劣るとされては、宗派の今後に関わる大事です・・。

また、徳一は高野山において真言密教を唱えていた弘法大師・空海に対しても「真言宗未決文」という “疑義書” を著し論戦を挑んでいます。

空海の方といえば、最澄と異なりほぼ無視の形をとったといわれ、両者の対応の差が現れていますね。

さても、天台宗に批判を為し真言宗に疑義を呈し・・と、徳一法師、あちらこちらに噛み付きまわっているように見えますが、徳一には徳一で それなりの理由もあったようです。

一つには、奈良時代から平安時代へと移り変わってゆく中での “仏教のあり方” の変遷でしょうか・・。

奈良時代における仏教とは、現在イメージする宗教的存在とは やや異なり、どちらかというと “学問” 的存在ともいえ、学寮などに属する僧侶や貴族階級に付するものであり、あまり一般の民草からは距離のあるものともいえました。 若き徳一も身を置いた奈良仏教は別名 “南都六宗” ともいわれ 教の真髄を学ぶ反面、ある意味 閉鎖された世界でもあったのです。

比して、平安時代に至るに連れ仏教は、より民衆に近く衆生を救うための存在と その性質を変えていき、いわゆる “教団” 的存在へと近付いていきます・・。 そういった背景の中で天台宗や真言宗は勃興してゆくのです。

いうなれば、時代の変遷とともに宗教的意義も移り変わり、僧侶たちそれぞれの信条や価値観にも多様性が生まれ、また 物理的に “聖地・本山” も拡散され “開かれた世界” に近付くことで、却って相互に齟齬が生じたことが一因ともいえるでしょうか・・。

二つ目は、そうして仏教が “宗教化・教団化” してゆく中で、前編でも少し触れた “信者の獲得” や “教団の強化” が必要になったということでしょうか。 時に相互の権益が対立する図式が生じるようになったのです。

一説にですが、徳一が 東北・北関東で宗教基盤を立ち上げたところに、最澄の知己である “道忠” が版図を広げてきたことに対しての牽制が “三一権実諍論” として現れたのではないかともいわれています。

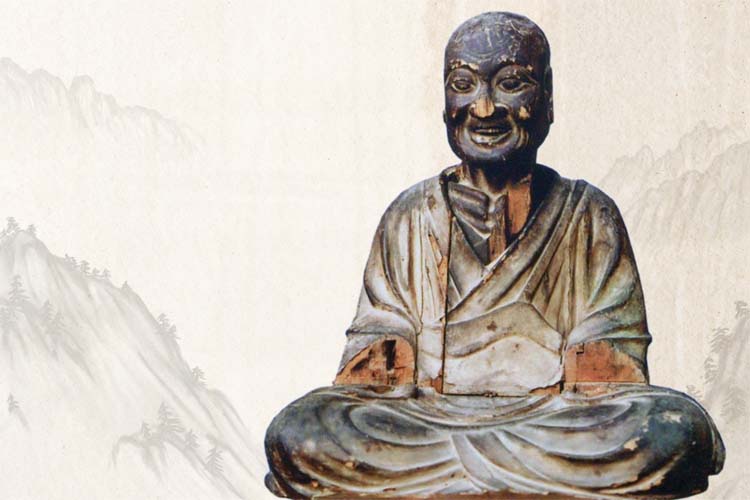

徳一法師の遺像を見ると 口を広げて笑っているようにも見えますね。民話の如く、おそらく地元の衆生に対しては大いに親しまれた人であったのでしょう。 されど、仏の顔も三度まで・・、聖人とはいえ 人間ともなれば 我が信条と基盤の防守のため、甘い顔もしていられないと いったところだったのでしょうか・・。

仏教の特色、他の宗教との違いといえば、仏教はそもそも “神が仏が・・” というよりも、開祖である釈迦による哲学的思想の体系・・といった側面が強いことでしょうか(原始仏教)。

この世のあらゆる事象にあって その原因と結果を理解し、数多のこだわりを打ち捨てることで解脱を目指すことが基本。

しかし、その思想を受け継ぎ真正・理想の道を人生を賭して歩もうと、如何なこだわり・煩悩を捨てても “人間であること” そのものを捨てることは出来ないのでしょう。 遠く釈迦の教えを伝え、誰よりも解脱に近くあるべき高僧が、こだわりから逃れられず苦悩するのも そこはそれ “人間だからこそ” ・・ということです。

坊様は坊様なりに 色々大変だったのです・・。