8月にも入り・・まさに 夏真っ盛り!。戸外でいると溶けてしまいそうな熱気ですね。 (但し、このテキストを書いているのが7月末です。掲載時にまるっきり外れて涼しかったりすると、拍子抜けのような嬉しいような・・ (^_^;) どちらにせよ疲労の募りやすい この季節、熱射病対策と体調管理には充分ご注意ください。

8月、昔の呼び名で言うなら “葉月”、木の葉生い茂る・・と言いたいところですが、葉月本来の意味は “木々の葉が落ち始める頃” だそうです。ちょっと感覚的にズレた感じがしますよね?

これは旧暦における8月が現在の9月に相当するために生じる感覚のズレです。そもそも明日8日は “立秋”(秋の気配が立ち始める頃)となっていますし、立秋以降は “残暑御見舞” となるそうです・・。

実際には秋どころか焼け付くような酷暑、9月の上旬でもまだまだ暑いですけどね・・(^_^;)

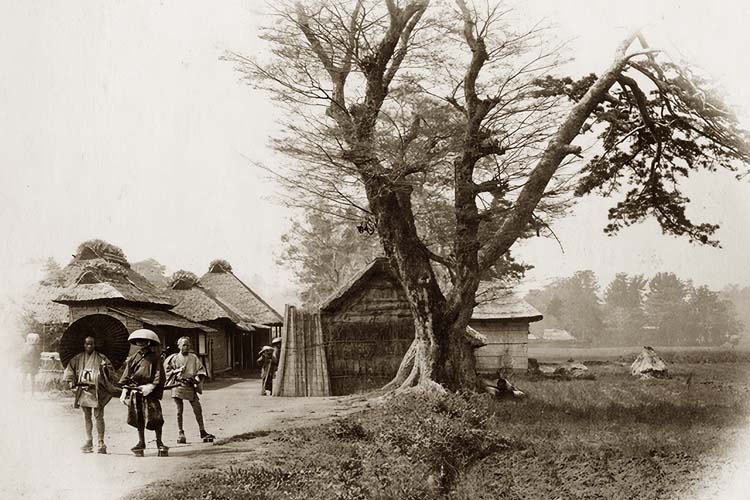

さて この日本の暦。明治時代、いわゆる文明開化に伴い、従来から用いられていた “太陽太陰暦”(旧暦)から “太陽暦 / グレゴリオ暦”(新暦)に切り替えられ、現在に至るまで使われていることはご承知のとおり。

一日も早い国際化を目指す明治政府は明治5年(1872年)11月に改暦を発表、国民の戸惑いをもよそに一ヶ月も経たない12月3日を明治6年1月1日と改めました。現在ほど時間に縛られない時代とはいえ、当時はさぞかし混乱したことでしょうね。

どうせなら12月31日をもって旧暦廃止、翌1月1日から新暦に切り替えれば、上記のような一ヶ月近い季節のズレも生じなかったのに、何故 年末のひと月を潰してまで改暦を強行したのか?というと・・、当時、財政が逼迫していた政府が、職員手当削減のためだったともいわれています。13ヶ月分支払うべきところを12ヶ月分で済むと・・。

13ヶ月分? 何故に13ヶ月分? 一年は1月から12月までの12ヶ月、というのが現在の常識ですが・・、実はそれまでの一年は12ヶ月とは限らなかったのです・・。

一年が12ヶ月であったり13ヶ月であったりと、今の感覚からすると かなりややこしいというか面倒な話ですが、旧暦(太陽太陰暦)では3年に一度、一年の何処かに1ヶ月を差し挟む必要がありました。

“太陽” とは太陽の周囲を一巡する公転周期、つまり一年のことです。 “太陰” とは月の満ち欠け(約29.5日)の一巡を用いた ひと月の数え方です。 つまり太陽太陰暦とは(例えば元旦かた大晦日までの)期間を “一年” としながらも、各月は “太陰” で数えるといった複合的なシステムの暦でありました。

結果、29.5×12= 354日 と 公転日数365日から11日ほど足らない一年となってしまいます。 そのため3年に一回(正確には19年に7回)の割合で日数合わせの13ヶ月目の月「閏月(うるうづき)」を設けたのです。

差し挟む月(タイミング)は難しい暦法によって決められたので ここでは割愛しますが、例えば一月(いちがつ)と二月の間に設けられた場合は “閏正月(うるうさつき)” と呼ばれ、二月と三月の間だと “閏2月(うるうにがつ)” と呼ばれたのだとか・・。 因みに当時は全国画一でこの呼び方で呼ばれていたわけではなく、関東地方などでは “閏” と言わず “続正月(しょくさつき)” などと言い表されていたとも伝わります・・。

こんな ややこしい太陽太陰暦を、何故 千年以上にも渡って後生大事に使っていたのか? ということですが・・。

最も大きい理由のひとつは、月の満ち欠けを基準としているために “(夜空を)目で見て分かりやすい” ということ。時計はおろか、カレンダーも日めくりさえ無い当時の暮らしでは、数少ない目視の確認・把握・感覚の手段であったのでしょう。

逆にいうと昼間は・・いつ見ても昼間そのものでしかなく、気温の寒暖や植生の状況など、かなり大まかな把握しか出来なかったということでしょうかね。 また漁業に従事している人にも月の満ち欠けは “潮の満ち引き” に、密接に関係しているので重要な目安だったと考えられます。

いうなれば、太陰暦が不便だと思うのは「今日は何月何日だ?」と年単位で思考し、いつでも何処でもカレンダーで確認出来るようになった近現代ならではの感覚であり・・。 当時の人々にとっては “今日はこの月の何日目だ?” という、分かりやすい月単位の思考の方が理に適っっていた、ということではないでしょうか・・。

農作の季節性・循環性の確認のためには、何月何日というより、むしろ “二十四節気” を基本としていたようです。

ところ変われば品変わる。時代が変われば感覚も変わる、ということですが、人間が生きてゆくための極基本的な仕組みや決め事でさえ、転機を迎えればかなりダイナミックに変貌していくという一例ですね。

因みに、現在も “閏年” また “閏秒” というものがありますが、”閏年” は地球の公転(太陽回り一周)がきっちり365日(31,536,000 秒)に合わないため、その誤差を埋めるため4年に一度用いる日。

“閏秒” は地球の自転誤差に基づく調整秒です。調整であるが故に追加だけでなく削除もあり得ますが、過去27回行われたという調整は、いずれも “1秒追加” であったそうです。 数千数万分の1秒を正確に運用する現代のコンピューター社会において、1秒の追加は影響の波及も大きいため、廃止も論ぜられているのだとか・・。 太陰暦時代の社会とは随分と異なった問題・社会背景ですね・・。

年間スパンでの月日把握が、現在ほどシビアでなかった古ですが、それでも(約)3年に一度という “閏月” は それなりに印象的であったようで、閏月にまつわる伝承も残っています。

いずれも似た内容で、また ごく短いものですが、これをご案内して本記事の締めと致しましょう。本日も有り難うございました m(_ _)m。

ーーーーーーーー

「閏月の釣り」

とある山間の村に閏月の初め頃は、川で釣りをすると大物が釣れるという言い伝えがあった。 しかし村人たちは その話を取り合うておらなんだ。

ある日、一人の男が ものは試しと釣りに出かけてみると、本当に大きな魚を釣り上げることができた。

これをきっかけに、その地域では閏月になると釣りが盛んに行われるようになったといわれている。

「閏月の花嫁」

ある村に美しい娘が住んでいた。

性分もよろしく誰からも愛されていた。

とある年の閏の月、彼女は夢で美しい花嫁姿になるという夢を見たのだと。

その後 彼女は実際に夢で見たような花嫁となり、村の人々は神さまの慈愛を受けた娘として彼女を祝福したそうな。