『羅生門』 その名を知らぬ人はいないと思われるほど世に響いた京都の史跡ですが、ご存知の通り ”史跡” とは言え 現存する門は無く、その姿の概要さえ掴めていません。

1950年に公開された黒澤明監督の「羅生門」により現物が無いに関わらず 世界的にも名の知れた史跡ゆえ、再現出来れば名だたる観光名所のひとつともなりそうですが、発掘調査の成果もなく、その造りはおろか規模さえ把握出来ない状況では難しいでしょうか・・。

そもそも『羅生門』の名は後世に転訛したものだそうで、元々の名は『羅城門』

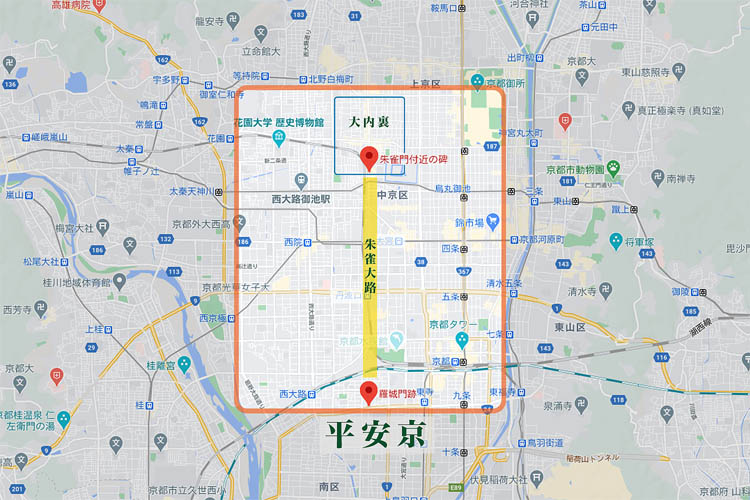

多民族国家でもあった古代中国の都市の多くが、その街全体を取り巻く城壁によって守られていましたが、その城壁のことを “羅城” と呼び、出入りするために設けられた門を “羅城門” と呼んだそうで、何処かにあるひとつの門の固有名詞というわけではなかったようです。

往古の日本の都はほとんど城壁を持たなかったため ”羅城門” の本来の機能を果たしてはいなかったようですが、あるひとつの理由によって その存在を知らしめていました。

それは都の心央にあって国を治る天子、つまり その時代の天皇の体制にあって「天子南面」の理(ことわり)のもと、天皇は天なる北方(北極星のある方角)を背に、南方に向かって世を見据えている。 都に入る者(外国特使など)は都の南側から入り北側に向かって謁見を求める形になっていたため、その人々が通る儀礼的な門としての役割を担っていたのでした。

そのため、城壁はないものの都外周の南端中央に設けられ その威容を誇っていたのですが、特使来朝が無くなり次第に儀礼としての必要性を失うと、都の外縁(つまり町外れ)であることも併せて荒廃し、打ち捨てられたような存在となってしまったようで、無宿者のねぐらとなり、後の世に語りるがれる「羅城門の鬼」の伝承や、上記の映画「羅生門」のイメージにつながっていったのでしょう。

ーーーーー

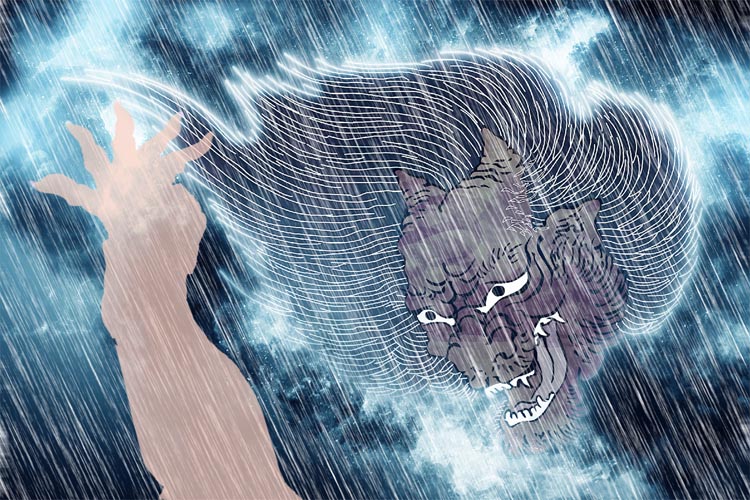

~ 羅城門の鬼 ~

いつの頃からであろうか 都の外れ羅生門に鬼が出ると噂がたっていた

大江山にて酒天童子を討ち果たした源頼光揮下 勇壮の士は酒宴の席でこのことを論じるが豪士 渡辺綱はこの噂を信じようとしなかった

ならば その目で確かめるまでと綱は一人 雨のそぼ降る夜半 羅生門へと赴く

打ち捨てられ崩れかけ闇に埋もれそうな羅生門を見廻るものの鬼の影など何処にもなく

やはり下らぬ雑言であったかと帰り道についたとき ひとりの美しき女御と行き合わせた

このような時刻に何処に参られると問う綱に対して 五条まで帰る道 雨と道の悪きに難渋しております と答える女御

ならば我が送って進ぜようと手を差し伸べた刹那 女御は豹変 大鬼と化す

「うつけ者が!我こそ愛宕山なる茨木の童子なり!大江の地にて貴様らに受けた傷の痛み今こそ報いてくれようぞ!」

驚いた綱であったが そこは豪腕で聞こえた男 太刀を引き抜きざま一閃に振り払うと獣の如き叫び声を上げて童子は引き退いた 綱の首元には切り落とした童子の左腕が未だ残っている

「よくぞ わしの腕を落としたものよ 七日の間にてお前に預けよう!」

言い捨てると見る間もなく立ち込めた黒雲に紛れて消えた

その後 落とした鬼の腕は奥座敷の堅き箱にしまい 家は門を閉めて守っておったが

それより七日の後 家を訪ねてきた綱の乳母のたっての頼みでそれを見せたところ

瞬きする間もなく鬼に変幻 正体を現した茨木童子に腕を取り戻され取り逃がしてしもうたのだと

ーーーーー

この「羅城門の鬼」はご存じの方も多いと思われますので簡素にお伝えしましたが、黒澤映画「羅生門」ともども、朽ち寂れ、昼なお人の立ち寄らぬ陰鬱な雰囲気を伝えていますね。

当時の『羅生門』周りもこのような有様だったのでしょうか・・。

海外向けに「羅生門」を検索すると、その大半が上の黒澤映画「羅生門」として現れます。現物が存在しないので 観光ジャンルとしてのヒットが無いのは当然ですが、1950年に制作された映画が未だに世界的な評価を得ていることに改めて驚かされますね。

芥川龍之介の「羅生門」にモチーフの一端を持つ、黒澤明監督、映画「羅生門」

ストーリーにおいて、羅生門の建物は、語り部、物語の教導者としての男三人の居場所としてしか機能していません。

しかし、彼らが語り評価し体現する物語(事件)の主人公、盗賊の多襄丸(三船敏郎)武士の金沢武弘、妻の真砂 の赤裸々にして人間の奥底に眠る、ある意味泥濘にも似た感情の葛藤は、往時の栄華を失った羅生門の姿に投射されるが如く虚しく しかし躍動的に描かれています。

そして、物語の最後で描かれる一縷の希望は、朽ちゆく羅生門を後に歩みだす 杣売り(志村喬)の表情のように未来へ向かって ほのかな光に包まれています。

人の業と希望を同時に併せ持ち都の門戸として君臨し、時とともに朽ちゆき魔の巣窟となり、いつか全てが崩れ去ったところから また新しい希望の萌芽を見る。

それは いつの世にも流れる無情と再生の象徴として今に伝えられる物語なのでしょう。

後編にて京のもう一基の大門についてお伝えしたいと思います。